50 anni fa la prima Mazda con motore rotativo. Storia

50 anni fa la prima Mazda con motore rotativo. Storia

50 anni fa la prima Mazda con motore rotativo. Storia, pregi e difetti di questo geniale propulsore che rivivrà sulla nuova ibrida

È stato davvero un momento fondamentale nella storia dell'automobile quando Mazda, nel 1967, decide di lanciare la Cosmo Sport nell'immagine sotto, una elegante due posti con l'innovativo motore rotativo ideato nel 1954 dal tedesco Felix Wankel. Il propulsore della Cosmo di 998 cc fornisce inizialmente 110 CV che diventano 128 con la seconda serie. Indubbiamente una scelta coraggiosa e non priva di rischi considerando i molti ostacoli tecnici da superare connessi alla ancora acerba tecnologia del motore rotativo. Ne furono prodotte, nel '67, solo 343 della prima serie e 1.176 esemplari della seconda fino al 1972, ma questo modello è stato decisivo per Mazda e la sua storia, sancendo definitivamente l'evoluzione da produttore di autocarri e piccole auto a marchio caratterizzato da un approccio tecnologico avanzato e non convenzionale. Dopo 50 anni riteniamo sia interessante ripercorrere la storia e l'evoluzione del motore rotativo, con particolare riguardo ai modelli Mazda, spiegarne il funzionamento con i suoi pregi e difetti che non tutti conoscono.

LA PRIMA È TEDESCA Mazda sottolinea con orgoglio che la Cosmo Sport è stata la prima vettura regolarmente in vendita dotata di un motore a doppio rotore. Tuttavia, la prima in assoluto è stata la NSU-Wankel spider con motore a singolo rotore, presentata nel 1963. La Casa tedesca dagli anni '50 possiede in esclusiva i diritti, ceduti da Wankel, per produrre il motore rotativo, ma agli inizi degli anni '60 la NSU concede la licenza del Wankel anche a Mazda. La Cosmo,conosciuta al di fuori del Giappone come 110S, è stata anche la prima vettura sportiva di Mazda, fornendo il DNA ai successivi modelli tra cui le più recenti Mazda RX-7 e RX-8. La Cosmo è stata prodotta in varie versioni ormai molto diverse dalla prima, fino al 1996. La Eunos 2+2, presentata nel '90, è l'unica Mazda con motore a 3 rotori 20B-REW con doppio turbo di 1962 cc da 300 CV. Ne sono state prodotte 8875 esemplari. Anche se le principali Case automobilistiche, (tra le quali Citroen) hanno, nel corso degli anni, firmato accordi di licenza con NSU per sviluppare la nuova tecnologia tedesca, solo Mazda può vantarne un regolare utilizzo prolungato nel tempo, riuscendo a produrre, fino al 2012, circa 2 milioni di veicoli a motore rotativo, raggiungendo anche notevoli successi sportivi nelle competizioni. Con la RX-7 la Casa di Hiroshima, infatti, ha dominato la sua classe nel campionato IMSA negli anni '80 fino ad arrivare al successo clamoroso di Mazda quando il prototipo 787B spinto da un propulsore a quattro rotori da 2,6 litri e 710 CV, si afferma alla 24 Ore di Le Mans del 1991. E' stato l'unico motore non convenzionale ad aver mai vinto questa celebre corsa di durata e anche la prima vittoria di un marchio asiatico.

IL SOGNO DEL MOTORE ROTATIVO Uno degli aspetti meno positivi del classico motore endotermico alternativo è rappresentato dalla notevoli forze d'inerzia (con relative perdite meccaniche e vibrazioni) create dal violento moto alterno dei pistoni e delle bielle collegate ad essi e all'albero a gomiti allo scopo di trasformate il moto alterno in moto rotatorio (scopri qui come è fatto e come funziona l'albero a gomiti). I pistoni sono soggetti a sollecitazioni meccaniche molto elevate se si considera che in corrispondenza dei punti morti superiore e inferiore si verifica l'inversione del moto con valori di accelerazione considerevoli. A ciò si aggiunga la presenza, nei motori a 4 tempi, dei vari organi della distribuzione costituiti dagli alberi a camme, dalle valvole (anch'esse animate da moto rettilineo alterno), dalle molle di richiamo, dai bilancieri e dalle catene, cinghie dentate e ingranaggi di comando. E' dunque evidente il desiderio di molti progettisti di trovare soluzioni diverse, pur applicando il ciclo Otto, al fine di ottenere minori perdite meccaniche, potenze più elevate, una notevole riduzione delle forze alterne non bilanciate, una più agevole equilibratura delle parti rotanti, riduzione considerevole del numero di parti mobili, ingombro e peso limitati. Vedi di seguito il confronto delle fasi tra il motore alternativo e quello rotativo.

QUEL GENIO DI WANKEL Il tecnico tedesco Felix Wankel, classe 1902, alla fine degli anni '20, ispirandosi alle pompe ed ai compressori volumetrici destinati all'industria aeronautica, intraprende studi approfonditi per realizzare un motore rotativo. Già nel 1927 deposita un primo brevetto ma Wankel deve attendere il dopoguerra per la concreta realizzazione della sua idea. Viene assunto come progettista alla NSU, rinomata fabbrica automobilistica e motociclistica che nella Germania della ricostruzione post-bellica aveva puntato molto sulla più economica produzione motociclistica diventando il primo costruttore a livello mondiale. Wankel nel 1954 deposita il nuovo brevetto di motore rotativo, ne cede la licenza alla NSU e nel '57 il nuovo propulsore gira al banco. Alla fine degli anni '50 la grande crisi del mercato motociclistico e le migliorate condizioni economiche dei Paesi europei, spinge la NSU a tornare alla produzione automobilistica. Nel 1964 viene presentata la NSU-Wankel spider carrozzata Bertone con motore rotativo di soli 498 cc alloggiato posteriormente. Eroga 50 CV a 6000 giri e consente di raggiunge i 150 Km/h. La piccola due posti non ha il successo sperato, nonostante il prezzo abbordabile e la produzione cessa nel '67 dopo soli 2375 esemplari costruiti.

LA Ro 80 E IL TRACOLLO DELLA NSU La NSU ci riprova e lo stesso anno presenta la Ro 80 una berlina molto innovativa (anche sul piano telaistico e del design) dotata di motore Wankel birotore di 995 cc che sviluppa 115 CV. La velocità massima dichiarata è di 180 Km/h. Il propulsore a doppio rotore rappresenta un'evoluzione del primo monorotore. Nel '68 la NSU Ro 80 è nominata “Vettura dell'anno”. Tuttavia anche questa unità soffre di vari problemi di affidabilità imputabili al propulsore che, dopo una percorrenza media di 60 mila km, necessita di totale revisione o sostituzione. Dal 1970 l'affidabilità della Ro 80 viene in parte migliorata ma ciò non basta a cancellarne la cattiva nomea che nel frattempo si era creata. La NSU Ro 80 esce dal listino nel 1977 dopo circa 37mila esemplari prodotti. Due anni dopo la NSU, colpita da un grave dissesto finanziario derivante in gran parte dall'insuccesso commerciale della Ro 80, viene assorbita dal Gruppo VW-Audi.

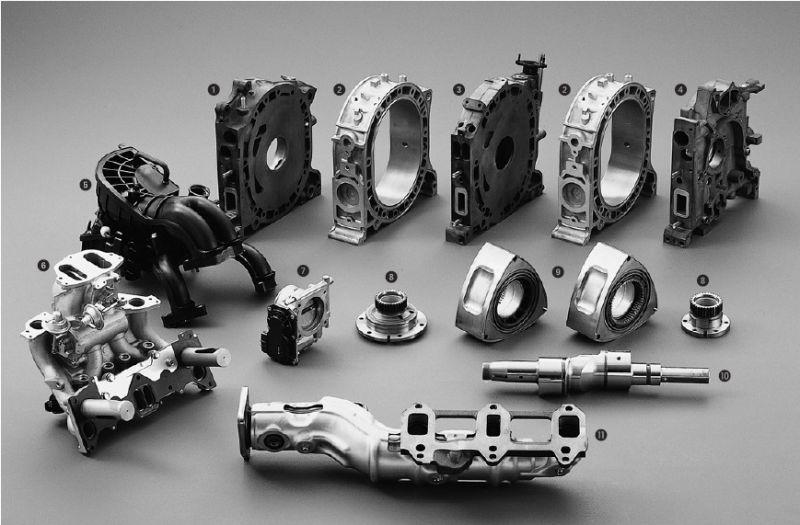

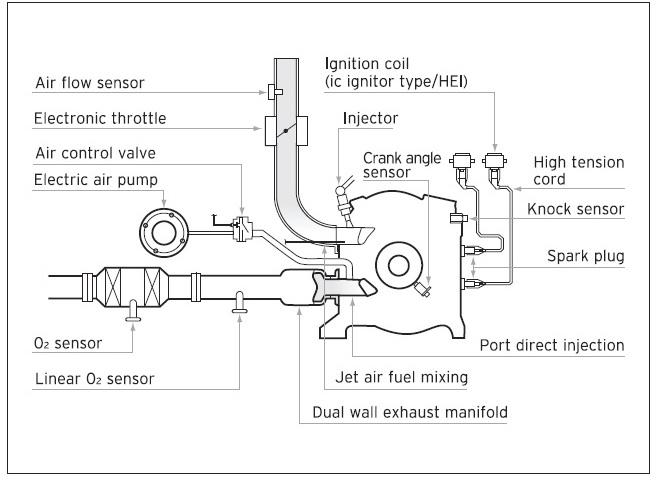

SIMILE AL 2 TEMPI Il motore rotativo Wankel strutturalmente è di una semplicità esemplare. Il rotore ha una forma triangolare con i lati uguali lievemente convessi sulla cui superficie esterna è presente un incavo allungato per le camere di combustione (vedi immagine sotto). Esso ruota all'interno di un carter fissoa tenuta, detto statore, nel quale sono ricavate nello stesso lato, similmente ai motori a 2 tempi, le luci di aspirazione e scarico, mentre sul lato opposto è alloggiata la candela di accensione. Questa conformazione è stata definita KKM (Kreiskolben-maschine), “macchina a stantuffo planetario”. La pista interna entro cui ruota il rotore ha una forma particolare ad epitrocoide simile ad un ellisse con due rientranze in corrispondenza dell'asse minore. Come intuibile dagli schemi in sezione allegati, il rotore, con il suo movimento rototraslatorio, apre e chiude le luci di aspirazione e scarico e realizza le 4 fasi di un tipico motore a 4 tempi. Ogni faccia del rotore, ruotando nello statore, forma ciclicamente una camera a volume variabile. Nel Wankel rotativo si verifica una fase utile ogni giro dell'albero motore, quindi è paragonabile ad un monocilindrico a 2 tempi. Poiché le facce del rotore sono 3 il ciclo avviene in modo sequenziale 3 volte a ogni giro del rotore stesso (pari a 2 giri dell'albero motore), ottenendo notevole potenza e una curva di coppia molto regolare. Tali vantaggi vengono esaltati nella versione bi-rotore sfalsati tra loro di 180°. Il rotore trasmette il moto all'albero motore tramite perno eccentrico ricavato nell'albero stesso. Un anello centrale a dentatura interna ingrana a sua volta con un pignone a denti esterni solidale alla piastra, imponendo il corretto movimento al rotore. La spinta trasmessa dal rotore in fase di combustione-espansione provvede a far ruotare l'albero. Il rendimento volumetrico del Wankel si mantiene apprezzabile per un ampio regime di utilizzazione, mentre il rendimento meccanico è piuttosto basso.

I consumi sono elevati anche a causa di una parte di miscela incombusta che fuoriesce con i gas di scarico e delle perdite di tenuta tra rotore e statore. Anche il consumo d'olio è più elevato rispetto a quello riscontrabile sui motori a 4 tempi alternati. La cilindrata del motore rotativo tipo Wankel è equiparabile a quella del motore alternato secondo la semplice relazione:

2 (V – v) n . 2 (V – V) n

Dove V e v sono i volumi creati tra rotore e statore ed n il numero dei rotori. Il rapporto è di circa 1: 1,8, valore adottato dai regolamenti sportivi per il “balance of performance”.

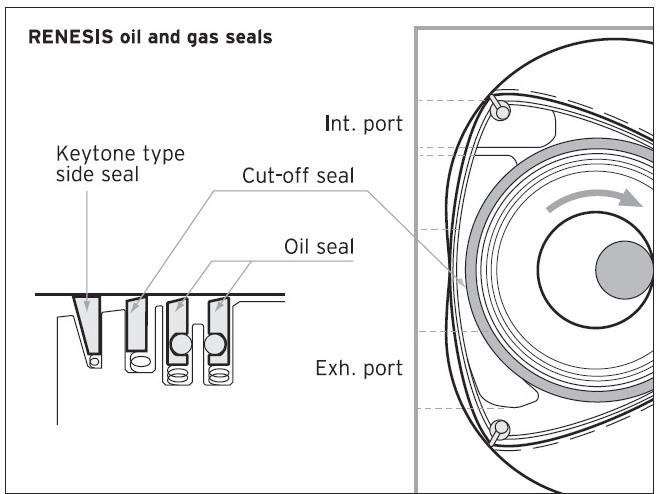

I LIMITI DEL ROTATIVO Uno dei principali problemi, ad oggi non del tutto risolto, del motore rotativo tipo Wankel è costituito dalla tenuta a lungo termine dei gas tra rotore e statore sia in senso radiale che assiale. Anche la lubrificazione e il raffreddamento presentano delle criticità comunque risolte nel corso degli anni. Il rotore necessita di elementi di tenuta compositi (normalmente in ghisa o acciaio, vedi schema di seguito) montati sugli spigoli dello stesso e sulle due superfici laterali in corrispondenza delle piastre di chiusura anteriore e posteriore dello statore. Queste tenute assolvono la stessa funzione delle classiche fasce elastiche di un motore a pistoni ma sono molto più sollecitate e soggette ad usura, specie quelle montate sugli spigoli del rotore. Ai regimi più elevati tali segmenti aumentano il loro attrito di strisciamento con le pareti dello statore a causa della forza centrifuga. Per ovviare alla conseguente rapida usura dei bordi di tenuta occorre un'abbondante lubrificazione dell'accoppiamento rotore-statore anche con funzione di raffreddamento, ma ciò comporta considerevoli consumi di olio. Ai regimi più bassi piccole molle di spinta stabiliscono la corretta pressione sui segmenti apicali del rotore. Anche la superficie di lavoro dello statore subisce nel tempo una certa usura ma questo problema è stato attenuato di molto grazie ai moderni trattamenti di indurimento superficiale.

CAMERA DI COMBUSTIONE NON OTTIMALE Nel motore Wankel non si può realizzare una conformazione ottimale e compatta della camera di combustione, come avviene nei motori alternativi a pistoni. La particolare geometria del rotore costringe ad avere una camera di combustione di forma allungata e stretta, delimitata dall'incavo presente su ogni lato del rotore e dalla parete dello statore. Quindi per ridurre la distanza tra gli elettrodi delle candela e le zone più lontane della camera di combustione, si adottano normalmente due candele per ogni rotore come nell'immagine di copertina, talvolta con fasatura d'accensione differenziata, come nel caso delle Mazda RX-7 e RX-8. E in tema di candele (scopri qui come funzionano le candele di accensione) vale la pena ricordare che queste sono soggette a imbrattarsi se l'auto viene usata in prevalenza su brevi percorsi urbani a bassi regimi di giri. Se ciò accade è necessario smontare le candele per pulirle o sostituirle. Per effettuare tale operazione sulla RX-8 è indispensabile smontare la ruota anteriore sinistra e il relativo passaruota interno. Peraltro il costo delle candele è abbastanza elevato.

SU STRADA Guidando una vettura dotata di motore rotativo si nota subito, in particolare con le marce basse, la mancanza del freno motore in rilascio, presente invece sulle auto con il convenzionale motore a pistoni a 4 tempi. Quindi sotto questo aspetto il Wankel si comporta esattamente con un 2 tempi. Sulle Mazda RX-7 e RX-8 l'impianto frenante è ampiamente dimensionato ed efficace. La RX-8 (motore aspirato) predilige un uso sportivo a regimi elevati, visto che al di sotto del regime di coppia massima (211 Nm a 5500 giri) l'erogazione è molto regolare ma non vigorosa. In compenso, se la strada e il codice lo consentono, ci si può spingere fino a 8500 giri, corrispondenti al regime di potenza massima (231 CV). Il motore birotore 13B REW della RX-7 è invece un biturbo sequenziale di 1308 cc (equiparabile a un 4 cilindri di 2354 cc) di 239 CV a 6500 giri. Grazie alla doppia sovralimentazione la coppia è sostanziosa fin dai bassi regimi con un valore massimo di 294 Nm. La RX-7 in versione Type RS, destinata solo al mercato interno, eroga oltre 280 CV. I consumi della RX-7 dichiarati dalla Casa sono abbastanza elevati: 16L/100 Km nel ciclo urbano (6,2 Km/L), 10L/100 Km in quello extraurbano e 11,4 L/100 Km nel ciclo misto. Il proprietario della RX-8 che abbiamo avuto modo di provare ci riferisce che il consumo medio reale riscontrato è di circa 5-4.5 Km/L. Il sound di scarico di queste Mazda è assai diverso da quello emesso dalle sportive dotate di motori a pistoni. E' simile, anche se più ovattato, a quello dei due tempi motociclistici di alte prestazioni a tre o quattro cilindri degli anni '70. La Mazda RX-8 è omologata euro 4 ma il Costruttore giapponese ha trovato difficoltà nel rispettare i successivi livelli di emissioni euro 5 e 6, nonché le più recenti normative USA. Questo è il motivo principale della uscita dal listino della RX-8, in attesa della nuova Mazda ibrida con motore rotativo in avanzata fase di sviluppo. Con la configurazione ibrida si potranno ridurre la potenza ma soprattutto i consumi e le emissioni del rotativo così da rispettare le nuove normative.